文章摘要:

蛙泳作为一种全身协调性强的游泳方式,具有显著的健身效果,但在训练过程中,许多运动员往往会遭遇髋骨疼痛等运动损伤问题。髋骨疼痛不仅影响运动员的训练进度,还可能导致长时间的运动障碍,因此如何修复和预防这一问题成为了蛙泳训练中的重要课题。本文将从四个方面探讨蛙泳训练中髋骨疼痛的修复与预防策略:首先是了解髋骨疼痛的发生机制及其症状表现,其次是分析蛙泳技术中的动作错误对髋骨的影响,接着探讨科学的修复方法,最后讨论如何通过合理的预防策略减少髋骨损伤的发生。通过对这些方面的深入分析,本文旨在为蛙泳运动员提供一套科学的康复和预防措施,以提高训练效果和延长运动生涯。

熊猫体育1、髋骨疼痛的发生机制及症状表现

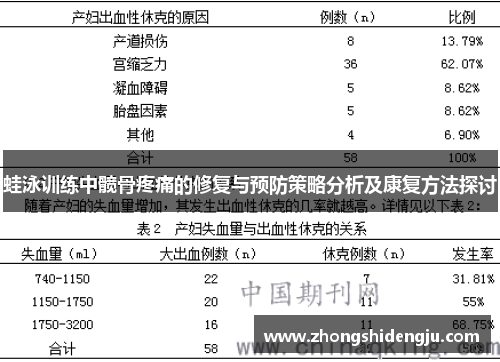

髋骨疼痛通常是由过度使用、关节受压或不正确的运动姿势引起的。对于蛙泳运动员而言,由于蛙泳动作的特殊性,髋部承受着较大的负荷。尤其是在蛙泳划水时,髋部的外旋和内收动作频繁进行,这种反复的过度扭曲会导致髋关节及周围软组织的过度磨损,从而引发疼痛。

髋骨疼痛的主要症状包括髋部的持续性钝痛、活动时的刺痛感以及髋关节的僵硬感。运动员在进行蛙泳训练时,常会出现动作不顺畅,或者在划水时感到髋部发紧。这种症状随着训练强度的增加而加剧,若得不到及时修复,疼痛会逐渐蔓延至大腿内侧甚至下背部。

髋骨疼痛的原因还可能与关节周围的肌肉不平衡有关。蛙泳的踢腿动作要求运动员具备较好的髋部柔韧性和力量,而如果髋部肌肉群(如髋屈肌、髋外旋肌群)不够强壮或灵活,就容易导致关节的不正常运动,从而造成慢性损伤。

2、蛙泳技术动作对髋骨的影响

蛙泳动作中的蛙腿踢水是导致髋骨疼痛的一个主要因素。在蛙泳中,髋部的外旋和内收动作反复进行,每一次划水都需要运动员的髋部参与较大幅度的活动。如果在动作执行过程中姿势不正确,如髋部外旋角度过大或过小,都会对髋关节产生过度的压迫。

此外,蛙泳中不恰当的踢腿频率和力度也会加剧髋部的负担。一些运动员可能由于训练强度过大,未能合理控制踢腿动作的幅度和频率,导致髋关节和周围软组织的过度疲劳,从而出现疼痛。过度用力的踢腿动作不仅会给髋部带来压力,还可能导致髋部肌肉的拉伤。

值得注意的是,蛙泳的腿部动作不仅是对髋部的挑战,还要求整个下肢保持一定的协调性。如果运动员在踢腿时未能保持正确的体态或腿部姿势,也会加剧髋部的损伤风险。因此,在训练过程中,正确的动作技巧和姿势是预防髋骨疼痛的关键。

3、髋骨疼痛的修复方法

髋骨疼痛的修复首先需要运动员对自己的身体状况做出准确的评估。对于轻度的髋部疼痛,可以通过物理治疗和适度的休息来缓解症状。常见的修复方法包括冷敷、热敷、按摩和牵引等物理治疗手段。冷敷可以减轻炎症,热敷有助于促进血液循环,缓解肌肉紧张。

对于已经出现较为严重疼痛的运动员,可能需要通过针对性的康复训练来恢复髋部功能。康复训练应从简单的运动开始,逐渐增加运动强度,避免过度疲劳。运动员可以进行一些基础的髋部肌肉增强训练,如髋屈伸、外旋和内旋等动作,来增强髋部周围肌肉的力量,从而减轻对髋关节的压力。

此外,治疗和修复过程中的饮食调节也非常重要。通过增加富含钙质和维生素D的食物,可以促进骨骼的修复和强度。同时,适当补充抗炎食物,如深海鱼类和富含抗氧化物的水果,也有助于减轻髋部的炎症反应,促进康复进程。

4、髋骨疼痛的预防策略

预防髋骨疼痛的关键在于科学合理的训练安排和运动员的自我管理。首先,运动员应避免单一的高强度训练,应根据个人的身体状况合理安排训练计划,保证充足的恢复时间。过度训练和过于剧烈的运动都可能导致髋部过度使用,从而增加损伤的风险。

其次,蛙泳运动员应注重动作的规范性。在训练过程中,教练应及时纠正运动员的错误动作,特别是对于踢腿和划水动作中的细节部分,避免出现过度外旋或内旋等不当姿势。正确的技术动作能够有效分散髋部的压力,减少对关节和软组织的损伤。

此外,加强髋部周围肌肉的力量训练也是预防髋骨疼痛的有效手段。通过加强髋屈肌、外旋肌等肌群的力量,可以提升髋部的稳定性,减少运动中对髋关节的负担。同时,灵活性训练也不容忽视,通过增加髋部的活动范围,能够有效预防因关节僵硬而引起的损伤。

总结:

在蛙泳训练中,髋骨疼痛是一个常见但可以通过有效措施予以预防和修复的问题。本文通过分析髋骨疼痛的发生机制、蛙泳技术动作的影响、修复方法以及预防策略,提出了针对性较强的康复建议。通过合理调整训练方法,规范蛙泳动作,进行有针对性的康复训练,运动员可以大大降低髋部损伤的风险,确保训练的高效性和运动生涯的延续。

总的来说,预防髋骨疼痛不仅仅是依赖于训练中的个人技术提升,更需要综合考虑体能、恢复和身体状况等多方面的因素。科学的训练与合理的康复方法结合,将帮助运动员最大限度地减少髋部损伤的发生,提升整体竞技水平。